※本記事にはPRを含みます

「また新しい新人さんが辞めてしまった…」

「どう接したら、若い世代の看護師さんは長く働いてくれるんだろう?」

今、このブログを読んでいるあなたは、もしかしたらそんな悩みを抱えているかもしれません。

せっかく入職してくれた大切な仲間が、早期に離職や休職を選んでしまう現状に、心を痛めているのではないでしょうか。

私自身も長年看護師として働き、認定看護師として後輩たちの育成に関わってきました。その中で、世代間の価値観の違いやコミュニケーションの難しさ、そして何よりも、新人看護師たちが抱える大きな不安やプレッシャーを肌で感じてきました。

今回は、先日、認定看護師の同級生と、まさに今現場で奮闘している新人看護師への対応について、じっくりと話し合う機会を持ちました。その貴重な質疑応答の内容を共有することで、少しでもあなたの悩みを解消し、明日からの関わりに活かせるヒントを見つけていただければ幸いです。

若い看護師や新人看護師との関係性の構築について

若い世代や新人看護師との良好な関係を築くことは、早期離職を防ぐ上で非常に重要です。

認定看護師の同級生はは、

「職場の休憩時間を意識的に一緒に取る」

ことの重要性を強調していました。

何気ない会話から、彼女らの不安や疑問、興味関心を知るきっかけが生まれると言います。

また、

「仕事の時間内に、少しでも話を聞く時間を作る」

ことも、信頼関係を築く上で欠かせません。忙しい業務の中だとは思いますが、数分でも耳を傾ける姿勢を示すことで、彼女らは安心して相談しやすくなるでしょう。

新 人看護 師 ゆえの強い職務 ス トレス を経験 した際 に,同 僚(先 輩)か ら十分 なサポー トが得 られ ない こ とは,早 期 離職行動 の一因 と考 え られ てい る5)。

一方で、注意しなければならないのは「職場外での交流」です。

親睦を深める目的であっても、誘い方や頻度によっては、相手にプレッシャーを与えたり、パワハラと捉えられたりする可能性があります。特に、プライベートな時間への過度な干渉は避けるべきです。職場内での適切なコミュニケーションを基本とし、相手の反応を見ながら、慎重に行動を心がける必要があります。

役職がつくと飲み会や食事を誘いにくい!逆に新人から声をかけてもらえると話やすいよ!

職場でのコミュニケーションの問題について

自分の理解に確信が持てないときに、聞きやすい先輩を選択して確認することによって行われる確認コミュニケーションは、メンバーがそれぞれ他のメンバーについての知識を持っていることや、支援の要求がなされやすいこと、プライベートでも関わりがあることと関連が高かった。

病棟で初めて働く新人看護師にとって、病棟内のチームの看護技術や力量を把握することは困難です。

新人だった頃、「誰に相談すればいいのか」と悩む場面を経験したことがある人も多いでしょう。質問した際に不快な表情をされ、相談できずにいる新人看護師も少なくありません。

職場におけるコミュニケーションの難しさは、新人看護師が離職や休職を選択する大きな要因の一つです。私たちの同級生は、「言葉の受け取り方は人それぞれであり、絶対的な事実として捉えることは難しい」と指摘しています。同じ言葉を使っても、育ってきた環境や価値観によって解釈が異なるため、一方的な伝え方では誤解が生じやすいのです。

特に問題となるのは、「患者さんに影響を与える情報伝達の不足」です。これは単なるコミュニケーション不足ではなく、患者さんの安全に関わる重大な問題であり、丁寧な指導が不可欠です。しかし、頭ごなしに叱責するのではなく、具体的な事例を挙げながら、どのように伝えれば情報が正確に伝わるのかを一緒に考える姿勢が求められます。

ちょっと話が脱線しますが、2025年問題の1つである労働力不足は、医療業界も例外ではありません。私はこれまでに、中国人、フィリピン人、ミャンマー人の外国人労働者の方々と一緒に働いてきましたが、文化の違いや言葉の壁から、日本人看護師とのチーム連携で悩む場面に遭遇しました。

また、グローバル化が進む現代においては、「文化の違いによるコミュニケーションの誤解」も考慮に入れる必要があります。異なる文化背景を持つ看護師に対しては、日本の職場文化やコミュニケーションスタイルを丁寧に説明するだけでなく、相手の文化的な背景を理解しようと努めることが重要です。」ことが大切です。

職場復帰のプロセスとフォローアップ

休職してしまった職員がスムーズに職場復帰するためには、丁寧なプロセスと継続的なフォローアップが不可欠です。

同級生の病院では、「休職中でも月に1回の面談」を実施し、体調の確認や職場復帰への意向を丁寧にヒアリングしているそうです。

この定期的な面談 は、休職者の孤立を防ぎ、復帰への不安を軽減する効果があります。

復帰の際には、「本人の希望に基づき、段階的に勤務時間を増やす」ことが重要です。

メンタルヘルスに問題があり離職したものが復帰後 3 ~ 4 年間に再度休業する率は約 50%であることが明らかとなっている 16)

いきなり元の業務に戻すのではなく、短い時間から始め、徐々に慣らしていくことで、心身への負担を軽減できます。

また、「同じ職場に戻るかどうかは本人の希望による」という点も尊重すべきです。

元の部署に戻ることに抵抗がある場合は、配置転換なども視野に入れる必要があります。

休職から復帰する際のフォローアップについて

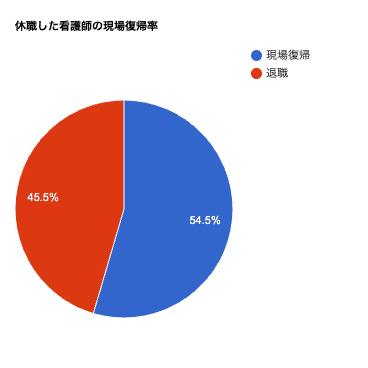

心の健康問題で休職した看護師の現場復帰率は 54.5%である

休職後に病院を変わる選択も大丈夫です。病院組織の文化や習慣を変えることはできないが、自分が働く環境を変えるのは簡単です!

休職から復帰する職員に対しては、復帰直後のフォローアップが特に重要です。

認定看護師の同級生は、「職場復帰する際には、必ず話す機会を設ける」ことを徹底していると言います。

体調面だけでなく、復帰後の不安や疑問、業務に対する意欲などを丁寧に聞き取り、安心して働ける環境を整えることが大切です。

もし、本人が病院に来ることが難しい場合は、「外の喫茶店などで会うことも考える必要がある」と話していました。

場所を変えることで、よりリラックスして話せる場合もあります。

また、復帰後に再度心身の不調をきたすこともあるため、「負荷がかかる業務は避けるべき」です。徐々に業務量を増やし、周囲のスタッフも協力しながら、温かく見守っていく姿勢が求められます。

復帰後にどれくらいで以前のように働けるようになるか

休職からの復帰後、

以前のように働けるようになるまでの期間は

「人によって異なり、通常は半年から一年くらいかかる」

とされています。

焦りは禁物であり、

焦ると逆戻りする

可能性があるため、ゆっくりと進めるべきです。

うつ病をもつ人にとって“再休職”が意味することは,単に再受療の負担が増えることではなく,社会や家庭での役割喪失や,自分が描いた理想の人生と現実との乖離に日々直面することである.

社会とのつながりは本当に大切です。看護師を辞めて、改めて看護師として働きたいと気づくこともあります!

周囲のスタッフは、復帰した職員のペースを尊重し、過度な期待やプレッシャーを与えないように注意する必要があります。小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に自信を取り戻し、以前のように活躍できるようになるでしょう。管理者は、長期的な視点で彼らの成長をサポートしていくことが重要です。

退職代行や新入職者の状況について

近年話題になっている「退職代行」サービスですが、

認定看護師の同級生の病院では、

「ゴールデンウィーク明けは、新入職員を中心に離職の動きが活発になる可能性があり、注意が必要だ」

という意見もありました。

奨学金を借りている人の退職について

奨学金返済のあるあいだは辞めない

看護師を目指す学生の中には、奨学金を借りている人も少なくありません。そのような人が退職する場合、「親に借りて返済することがある」というケースも報告されています。私たちの同級生は、「小学生からの奨学金は、将来の職業選択の自由を狭める可能性があり、リスクが高い」という見解を示していました。

奨学金制度は、経済的な理由で進学を諦めざるを得ない学生にとっては重要な支援策ですが、その後のキャリアプランに与える影響も考慮する必要があります。管理者としては、奨学金返済に関する相談にも乗り、可能な範囲での支援を検討することも大切かもしれません。

労働者の権利と管理者の負担について

①「所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳未満までの子)を養育する労働者に拡大」、

現代社会において、「労働者には選ぶ権利があり、管理者側は大変である」という現実は避けられません。

特に、子育て世代の看護師の働き方については、

「小学校未就学児童を持つ母親は残業しなくて良い制度がある」など、労働基準法に基づいた配慮が必要となりますが、これは管理者にとっては人員配置や業務調整の面で大きな負担増となることがあります。

しかし、労働者の権利を尊重し、働きやすい環境を整備することは、長期的に見れば離職率の低下や生産性の向上につながります。管理者としては、制度を遵守しつつ、チーム内で協力体制を築き、負担を分散していく工夫が求められます。

看護師の暴力被害について

残念ながら、「看護師は警察官に次いで暴力を受ける職業である」という衝撃的なデータがあります。

保健医療従事者は,警察官に次いで暴力を受ける危険が高い職業である1) 。

患者さんやその家族からの暴力は、看護師の心身に深い傷を残し、離職や休職の大きな要因となります。病院全体として、暴力行為に対する明確な対策を講じ、被害を受けた看護師をサポートする体制を整えることが急務です。

一般科に比べると精神科看護では暴力を受けるリスクは高く危険手当を支給している医療機関もあります。

以前、私が保護室リーダーをしていた時、一緒に勤務していた看護師が暴力を受け、顔面がひどく腫れ上がった姿を見た時、心の底から看護師を辞めたいと思いました。自分が暴力を受けるよりも、はるかにショックが大きかったのです。「こんな理不尽なことがあっていいのか?」と強く感じましたが、誰にも相談することができませんでした。

看護師として10年以上働いた今、振り返ってみると、違う職場を選択していれば良かったと思うことがあります。自分が働きやすいと思える職場はたくさんあることを、当時の私に教えてあげたいです。

私は一般科では働くのは難しいです。精神科でしか働くことができませんが、これからも職場を選択していきます。

精神科の入院患者とその家族の関係について

精神科においては、「長期入院が多く、家族が関わりたくないというケースがある」のが現状です。

退院しても家族は面倒をみてくれない,両親も健康に問題があり入院するしかない,過去に引き起こした問題行動を家族が許してくれないといった,本来であれば最も身近な存在であり,最も自分を理解してくれるはずの家族からの孤独感を強く感じていた。

「家族が面会に来ないことが多い」ため、患者さんの社会復帰のサポートは、医療従事者の重要な役割となります。

一般科では考えられないと思うが、10年以上入院されている方も少ないありません。

家族との関係が希薄な患者さんに対しては、より丁寧なコミュニケーションを心がけ、孤立感を和らげる必要があります。また、必要に応じてソーシャルワーカーと連携し、家族との関係修復に向けた支援を行うことも重要です。

ちょっと話が脱線しましたね!

休職中の職員に対するフォローアップの実施

私たちの同級生の病院では、休職中の職員に対するフォローアップを積極的に行っています。

具体的には、

「月に1回の面談」

に加え、必要に応じて電話やメールでの連絡を取り、孤立感を防ぐように努めています。また、職場復帰に向けての情報提供や相談にも応じ、安心して復帰できるようなサポート体制を整えています。

このような丁寧なフォローアップは、休職者の早期復帰を促すだけでなく、職場への結束を高め、結果的に離職率の低下にもつながると考えられます。

まとめ

今回の認定看護師の同級生との質疑応答を通して、新人看護師との関係構築、職場でのコミュニケーション、そして休職者のフォローアップといった、離職を防ぐための様々な視点や具体的な方法を共有することができました。

若い世代の看護師たちが安心して長く働き続けるためには、私たち一人ひとりの意識改革と行動が不可欠です。今日お伝えした内容を参考に、まずは身近な新人看護師との関わり方を見直してみませんか?