※本記事にはPRを含みます

「おじいちゃんおばあちゃんが人間として扱われていない」

—— そう感じた瞬間、助産師への道を決意した13年目のAさん。

命の現場で、彼女は最高の喜びとともに訴訟リスク、そして医師の都合による不必要な医療介入という厳しい現実にも直面してきました。

👇 同じ“命の現場”で35年働いた産婦人科医の視点も合わせて読むと、現場の葛藤がより立体的に見えてきます。

➡️ 産婦人科医35年が語る——インフォームド・コンセントと“命の現場”のリアル

本記事では、助産師の信念と現実、そして31歳の給与格差、開業規制というキャリアの壁までを、本人の言葉で全て紐解きます。 「本当に人を支えるとは何か」を問い続け、自分らしい働き方を見つけた戦略と答えがここにあります。

1. 助産師を選んだ理由:「違和感」から始まったキャリア

1-1. 老人病棟で感じた人としての扱い

「おじいちゃんおばあちゃんが人間として扱われていないと感じた。

その環境に慣れていく自分が嫌だった。」

最初に配属された老人病棟では、命を見送るケアに心がついていかず、

「命を迎える仕事」に強く惹かれたAさん。

母と子を支える助産師こそ、自分の価値観と合うと確信しました。

1-2. 小児科でも感じた違和感

小児科も検討したものの、重い医療介入(肝臓移植など)に対し、

「自然な回復を支えるケアとは違う」と感じたと言います。

「病気の子への医療は必要。でも自然な生命力を支えたいと思った。」

この違和感が、助産師という専門職を選ぶ決定打になりました。

2. 訴訟リスクと、それでも続ける命の現場

産婦人科は、医療職の中でも訴訟リスクが最も高い領域のひとつ。

※産科・婦人科領域の医療事故件数は、医療全体の中でも上位に位置しています。

参考:厚生労働省「医療事故情報収集等事業 年報」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22786.html

それでもAさんは、その現場に身を置き続けます。

「訴訟は主に医師側だけど、ゼロではない。ずっと怖いです。」

同様に「訴訟リスク」と日々向き合う看護師たちの現場もあります。

➡️ 【実態調査】排尿自立支援加算は儲かるのか?回復期リハ病院の『億の減収』と戦う排尿ケアチームの裏側

恐怖を抱えながらも続ける理由は、「母と子が無事である」瞬間の喜び。

「お産を終えるたびに、無事だったねって思う。

それだけで続けてよかったと思える。」

3. 自分の出産で変わった「ケアの在り方」

助産師として働く中で、自身の出産が大きな転機になりました。

「自分が出産するまでは冷たかった。教科書どおりにしかできなかった。」

自分の出産が軽かったため、他人の痛みを理解しきれなかった時期もあったと振り返ります。

しかし、3日間かかった難産事例を知り、

「お母さんを一人にしちゃいけん」と支える姿勢に変化。

「次は、逆に離れんぐらい寄り添ってしまいました。」

4. 信念 vs 病院方針:不必要な医療介入との闘い

現場の方針と理想のケアのギャップに悩むのは、助産師だけではありません。

➡️ 看護師のキャリアとDXの未来|小児科から師長までの実体験とAI活用のリアル

助産師としての信念と、病院方針の乖離はAさんの離職理由にもなりました。

「待てば生まれるのに、夜に呼ばれたくないから帝王切開になる。

そんな現場にはいられないと思った。」

自然に産める力を持つ母親に対しても、

医師の勤務都合やリスク回避のために不要な介入が行われる。

この現実が、助産師としての信念とぶつかりました。

5. 「なんで正常に生きてるの?」──価値観の衝突が残した教訓

50年前の出産事例に、Aさんは深い衝撃を受けました。

「重い障害が疑われて、脳外科を呼んで“産んだらすぐ手術”って準備したのに、

生まれた子を見た母親の第一声が“なんで正常に生きてるの”だった。」

この事例は、医療者の熱意と家族の希望の不一致を象徴しています。

Aさんは「どれほど技術が進んでも、家族の本音を確認する対話が欠かせない」と語ります。

👇 同じ“命の現場”で35年働いた産婦人科医の視点も合わせて読むと、現場の葛藤がより立体的に見えてきます。

➡️ 産婦人科医35年が語る——インフォームド・コンセントと“命の現場”のリアル

6. 出産場所の選び方とお産の形の多様性

Aさんは病院・個人病院・自宅の3パターンを経験し、

それぞれに違う価値があると実感しています。

| 出産場所 | 特徴・学び |

|---|---|

| 自宅出産 | 家族の温もり・安心感 |

| 個人病院 | 個別ケア・柔軟な対応 |

| 総合病院 | ハイリスク児対応・医療体制が強い |

出産場所の特徴や選び方については、厚生労働省「健やか親子21」でも詳しく紹介されています。

「1500gで生まれた子もいたけど、総合病院だからこそ救えた命がある。」

7. 無痛分娩と薬使用:「産む力」を信じる姿勢

現代では無痛分娩が一般化していますが、Aさんは「自然の力を忘れてはいけない」と話します。

「女性は本来産む力を持っている。

無痛分娩が当たり前になってるけど、本当は自分で産めるんです。」

※無痛分娩の方法やリスク・費用などの最新情報は、日本産科麻酔学会の公式ガイドラインをご確認ください。

https://anesth.or.jp

薬に対しても慎重な姿勢を保ちながら、必要な時だけ使うバランス感覚を大切にしています。

8. 新人助産師へのアドバイス:「自分の志向」を明確に

「勤めた先の医師方針によって、まったく世界が変わります。」

総合病院は手順が多く経験を積みにくい一方、

個人病院や助産院では“自然分娩”を重ねながらスキルを磨ける。

自己分析チェックリスト

| フェーズ | 自分が関わりたいのは? |

|---|---|

| 産前ケア | 妊婦支援・栄養指導・保健指導 |

| 分娩 | 立ち会い・呼吸法・出産介助 |

| 産後 | 授乳指導・育児相談・新生児訪問 |

新人期のリアルと乗り越え方については、こちらの記事も参考になります。

➡️ 看護師1年目が「しんどい」と感じた瞬間|急性期オペ室で学んだ失敗と乗り越え方

9. 「訪問ケア」で取り戻した、自分らしい働き方

現在Aさんは、市からの委託で新生児訪問を中心に活動中。

「お産には関わってないけど、今は一人にじっくり関われて幸せ。

病院みたいな流れ作業じゃないのがいい。」

ゆっくり話を聞き、母親の孤立を防ぐ「寄り添い型の助産」を実践しています。

病院を離れて“訪問ケア”という新しい形で働く看護師のリアルも紹介しています。

➡️ 【体験談】看護師の育休→復職ロードマップ|病院or訪問看護?子育てと両立する働き方

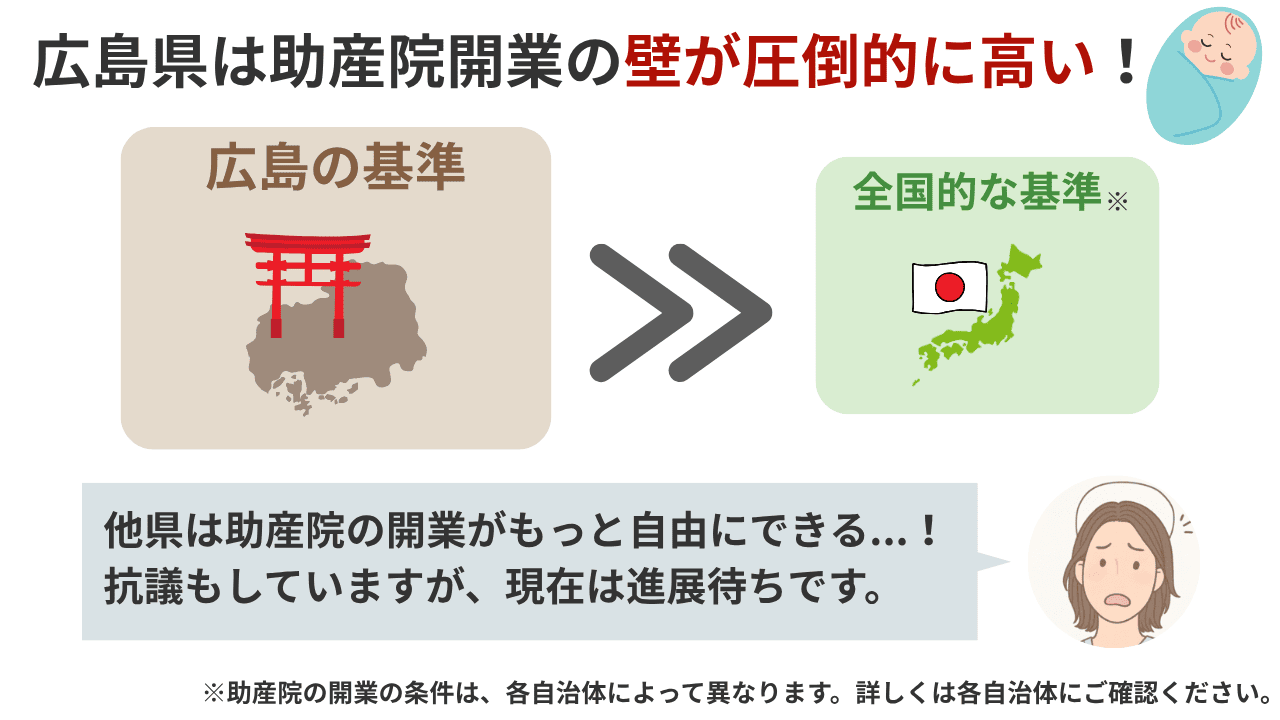

10. 開業の壁と抗議活動──広島県の独自規制

将来的に助産院を開業したいAさんですが、現状は待機中。

「広島県は独自の規定が厳しくて、何百件経験何 年勤続とか。

他県はもっと自由に開業できるのに。」

助産院開設に関する基準は、各自治体によって異なります。

全国的な制度概要は厚生労働省「助産師の業務指針(保健師助産師看護師法)」をご参照ください。

不合理な開業制限に対して抗議も行いましたが、現時点では進展待ち。

「今は動く時じゃない。でも、いずれは開業したい。」

11. 医療ライターとしての新しい挑戦

「医療には関わり続けたい。

いろんな人の意見を記事にまとめるのが面白いんです。」

安定収入は難しいけれど、

看護・介護・医師など多職種の声を言葉に変える活動を続けています。

AIには書けない医療の物語を残すことが、次の使命だと語ります。

助産師としてのキャリアを再設計したい方へ。

看護師・薬剤師・医師など、他職種のリアルなキャリア戦略もぜひ参考にしてください。

➡️ 認定看護師のリアル|給与・キャリア・就労支援の最前線(乳がん/認知症看護認定看護師インタビュー)

💭「このままじゃ、私もAさんと同じように悩むかも…」と思った方へ。

まとめ:助産師という職業は、「命と信念を守る仕事」

| テーマ | 現実 | 助産師としての答え |

|---|---|---|

| 訴訟リスク | 精神的負荷が高い | 「母と子が無事」の瞬間に全てが報われる |

| 医療介入 | 医師の都合が影響する | 「産む力」を信じる姿勢を貫く |

| キャリア | 病院方針に左右される | 自己志向を明確にして選ぶ |

| 開業の壁 | 独自規制で難航 | 抗議と対話で未来に道をつくる |

| 生き方 | 安定より納得を重視 | 医療ライターとして「声を残す」 |

「母と子が無事であること。

その当たり前を支えるのが、助産師の誇りです。」

📘 この記事を書いた人

『旅する看護師』カッチ|認知症看護認定看護師

全国の医療従事者へのインタビューを通じて、キャリアのリアルを発信中。

✅ メタディスクリプション(検索用)

助産師13年のリアル。訴訟リスク・医療介入・出産ケア・開業規制の真実を徹底取材。

「産む力を信じたい」助産師の信念とキャリア戦略を紹介。

助産師キャリアの「次の一歩」とリスク管理

💡 この記事を読んで「私も同じように悩んでいる」と感じた方へ。

現場で働く助産師が抱えやすい疑問を、実体験とキャリア視点から整理しました。

Q1. 「信念と方針が合わない」と感じた場合、すぐに転職すべきですか?

A: 心や体が壊れそうなサイン(眠れない、涙が止まらない、食欲がない)が出たら、まずは休む勇気を。

ただし、辞める前に次の2つを明確にしてください。

1️⃣ 自分が譲れない価値観(例:自然分娩を支えたい)

2️⃣ 次の職場で何を得たいか(例:お産経験を積みたい・時間に余裕がほしい)

1〜2年の経験でも十分転職可能。「逃げ」ではなく「軸を守る転職」がポイントです。

いきなり転職じゃなくて、話を聞くだけでも大丈夫です♪

Q2. 31歳以降、給与が伸び悩んだときの対策は?

A: 病院の昇給には限界があります。

ポイントは「複線化」=資格を軸に複数の収入源を持つこと。

訪問ケアや新生児訪問の委託、医療ライター・監修、看護教育など、

「お産を離れても活かせる働き方」は増えています。

40代になる前に一般職や地域連携職への転身も選択肢に。

Q3. 訴訟リスクを避けつつ、助産師資格を活かすには?

A: 「お産に直接関わらない分野」で資格を生かすのが現実的です。

具体例:

- 市町村委託の新生児訪問

- 不妊治療・婦人科クリニック

- 妊婦健診・母親学級・母乳外来

Aさんのように訪問メインで開業するスタイルも、リスクを最小化できる働き方です。

Q4. 総合病院・個人病院・助産院、新人ならどこを選ぶべき?

A: 目的によってベストは変わります。

| 目的 | 向いている職場 |

|---|---|

| ハイリスク分娩の知識・技術を磨きたい | 総合病院 |

| 自然分娩を中心に経験を積みたい | 個人病院・助産院 |

| 一人の母親とじっくり関わりたい | 助産院 or 訪問ケア |

「どんな助産師になりたいか」を明確にして選ぶことが最優先です。

Q5. 地方の厳しい開業規制は、今後緩和される見込みはありますか?

A: 広島県のように、独自で厳しい条件(例:「何百件の分娩経験」)を設けている地域もあります。

Aさんたちの抗議により「現時点ではストップ」がかかっているものの、

今後の見直しが期待されています。

助産師会・行政の動きをウォッチしつつ、制度が動いた瞬間に準備できる体制を整えることが大切です。

🌸 ポイントまとめ

助産師のキャリアに「正解」はありません。

信念を守りながら働き方を変えることこそ、キャリアの持続性につながります。

🔗 制度・資格に関する最新情報は厚生労働省公式サイトからも確認できます。

厚生労働省|助産師制度の概要

💭「このままじゃ、私もAさんと同じように悩むかも…」と思った方へ。