※本記事にはPRを含みます

※本記事はインタビュー内容をもとに再構成した一般情報です。個人や勤務先が特定されないよう配慮しています。医療判断は各施設の手順と主治医の指示に従ってください。

「在宅は楽って聞くけど、本当に未経験で大丈夫?」

「急性期の激務って、将来役立つの?」

言語聴覚士(ST)のキャリアには、疑問と不安がつきもの。

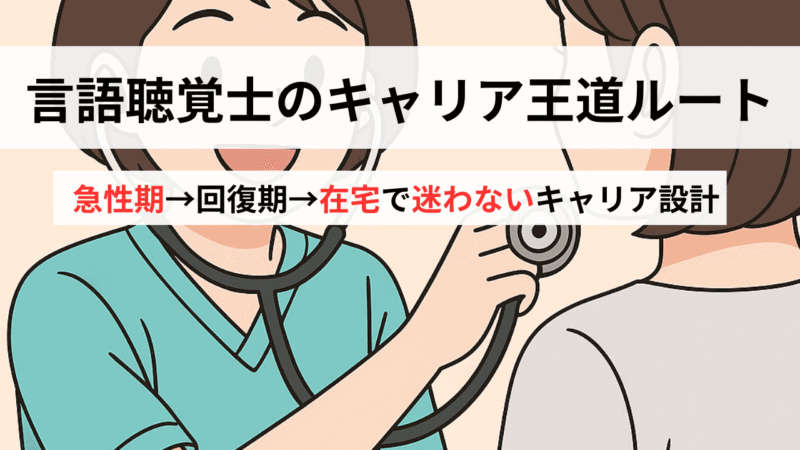

そこで本記事では、急性期・回復期・在宅(訪問)を一通り経験したベテランSTのリアルから、後悔しないキャリア設計を具体化します。急性期経験の本当の価値、在宅リハの働きやすさと注意点、LSVT LOUDなど資格取得の活かし方まで、教科書に載らないヒントを凝縮しました。

日本言語聴覚士協会の公式サイト https://www.japanslht.or.jp

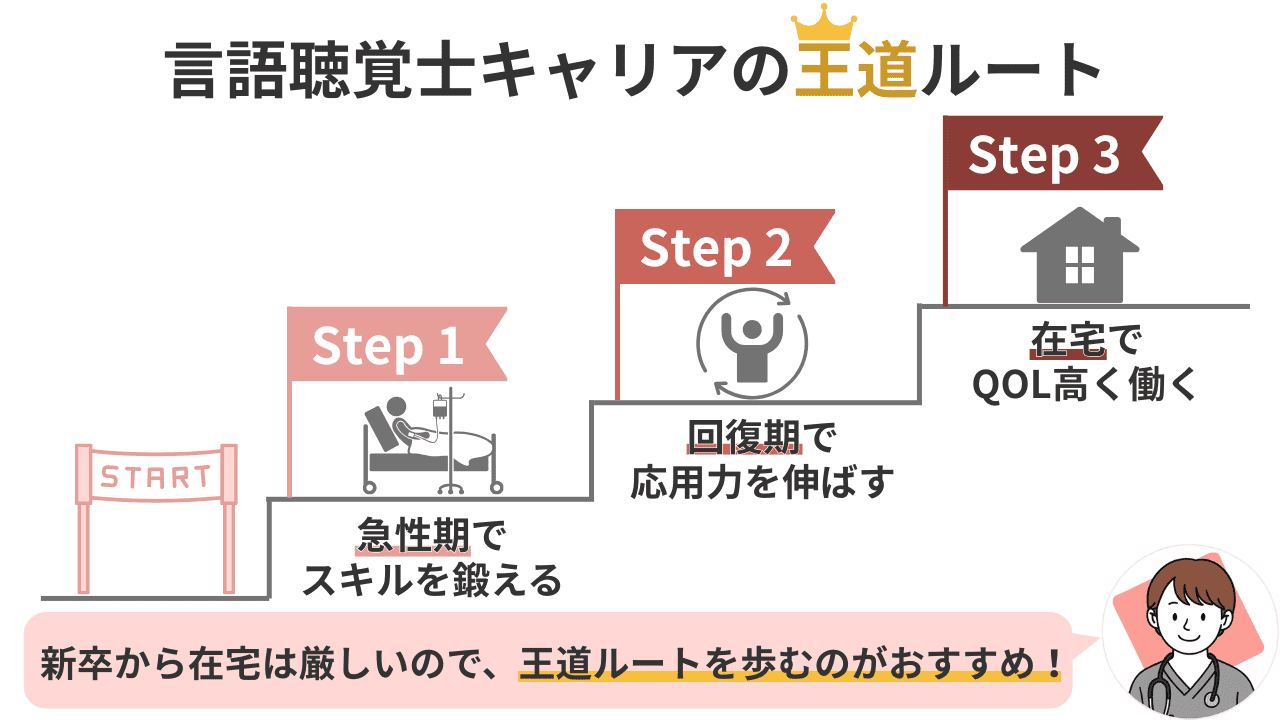

1. 言語聴覚士キャリアの王道ルート|急性期→回復期→在宅へ

結論:キャリアの土台は「急性期」で鍛え、回復期で応用力を伸ばし、最終的に在宅で“生活に直結する支援”へ展開。

——このステップを踏むことで、最短かつ再現性の高い成長ルートを描けます。

現場の実感として、新卒からいきなり在宅へ直行するのは判断負担が重く、おすすめしづらい選択肢です。

2. STを目指した理由(摂食嚥下の原体験)

家族の窒息事故を契機に「飲み込み」への関心が芽生え、看護師の母から言語聴覚士という職種を知ったことが出発点。身近な出来事×家族の助言が、職能選択の強い動機づけとなりました。

3. 進路変更のリアル|英語系大→ST専門(費用・期間・親の合意づくり)

- いったん英語系大学をやり切って卒業→大卒対象の2年制ST専門で専門領域を集中的に学び直し。

- 進路変更は学費・生活設計・実習期の収入ゼロなど現実的ハードルがあるが、期間・費用・就職見込みを数値化し、家族と合意形成できれば実現可能。

- 「やりたい理由」が明確だと、学習への集中力と継続力が段違いに上がる。

4. 急性期経験が“資産”になる理由(症例数・判断力・経過理解)

- 症例の多様性と回転で、評価→仮説→介入→再評価の臨床思考が高速化。

- 回復期・在宅で遭遇する症状も、初期からの経過理解がある分、判断が早い。

- 仕事は厳しいが、数年後に効いてくる“将来資産”。結果的にキャリアの選択肢が広がります。

→ 仕事は厳しいが、数年後に効いてくる“将来資産”。結果的にキャリアの選択肢が広がります。理学療法士の視点から見た急性期のリアルもご参考ください。→理学療法士1年目の教科書|急性期の1日と「3大壁」の越え方

5. 訪問リハ(在宅)の働き方|直行直帰・オンコールなし・記録はリモート

- 直行直帰で時間設計がしやすい/訪問の合間は自己裁量。

- オンコールなしで夜間呼び出しの負担が少ない。

- 記録は自宅PCから入力できる運用も一般的。

→ QOLの高い働き方として人気。ただし後述の“環境・対人対応力”が鍵。

→直行直帰で時間設計がしやすい/訪問の合間は自己裁量。理学療法士が語る訪問リハのリアルもご参考ください。→理学療法士が語る“訪問リハビリ1年目”の真実|知らないと損するリアル

6. 訪問リハの魅力と注意点(QOL重視/環境・対人対応)

魅力

- 本人の意思を尊重しつつ、リスク最小でQOLを上げる介入ができる。

- 生活文脈での助言・嚥下支援・多職種連携が直接生活に響く手応え。

注意点

- 居宅環境のばらつき(不潔・狭小・騒音など)/安全確保と感染対策の徹底。

- 家族・本人の価値観調整や傾聴・合意形成のスキルが必須。

- 単独訪問ゆえに、判断と説明の質がダイレクトに問われる。

7. LSVT LOUDの取得メリット(対象症例・活用シーン)

- パーキンソン病の音声・発声への介入強化に有効。

- 理論とハンズオンで再現性の高い介入プロトコルが身につく。

- PT/OT向けLSVTもあり、多職種で共通言語化できるのが強み。

→ 取得の判断は、担当症例×職場実装性を基準に。症例がいる環境でこそ費用対効果が高い。

LSVT LOUDの公式サイトhttps://nur.ac.jp/lsvt/lsvt_session/

8. 訪問リハ(在宅)を志した背景(再入院の現場から見えた課題)

- 誤嚥性肺炎などで退院後すぐ再入院する症例を多く経験。病院内の指導だけでは限界があり、在宅のフォローが重要だと痛感。

- 子育て期は配属が難しかったが、臨床経験の蓄積とともに訪問志向は強化。国家資格の強みを生かし、現場で教科書にない学びを重ねて転身。

9. 面接で確認すべき10項目(件数・同乗有無・記録システム・緊急対応ほか)

- 1日の訪問件数・移動距離(平均/上限)

- 初回は同乗ありか(期間・誰が同乗か)

- 対象疾患の割合(嚥下/高次脳/失語 等)

- 評価・訓練の標準ツール(VF/VE連携の有無、嚥下食の基準)

- 記録システム(在宅入力可否・端末支給・テンプレ)

- 多職種連携のフロー(主治医・訪問看護・ケアマネとの連絡手段)

- 緊急時対応のルール(誤嚥・窒息・急変時の手順)

- キャンセル時の扱い(代替訪問・残業・契約への影響)

- 教育体制(OJT期間・ケースレビュー・外部研修補助)

- 勤務条件(オンコール有無・直行直帰規定・残業/持ち帰りの線引き)

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 新卒で在宅は可能?

可能な職場もあるが、単独判断の負荷が高く非推奨。急性期/回復期で1~3年の土台づくりを。

Q2. 1日の流れは?

直行→3~6件訪問→直帰。記録は自宅入力可の事業所も多い。移動時間の設計が生産性の鍵。

Q3. どの資格から取るべき?

症例ニーズ×職場実装性で選ぶ。PD症例が多ければLSVT LOUD、失語中心ならCIAT等を検討。

Q4. 在宅は本当に“楽”?

時間設計はしやすい一方、環境対応・説明力・単独判断の難しさがある。楽=負荷がないではない。

Q5. 急性期の何が将来に効く?

評価の初動・鑑別・予後予測といった臨床思考の速度と精度。後工程(回復期/在宅)で確実に効く“資産”。

11. まとめ|次の一歩と関連記事リンク

- 急性期は“将来資産”。回復期・在宅での判断力に直結。

- 在宅は両立しやすい働き方だが、環境・対人対応力が鍵。

- 資格は症例起点で最適化。LSVT LOUDはPD症例に強く、多職種連携にも好相性。

次の一歩

- いまの職場で「症例×スキル」の棚卸し → 1年後に伸ばす領域を1つだけ決める。

- 在宅志望なら、上記面接10項目を使って比較検討。

- この記事が役に立ったら、現場の一次情報インタビューに協力いただけるSTの方を募集しています(匿名可/原稿確認あり)。